"공정관리를 잘 안다고 말하면서 어떻게 PERT/CPM을 모를수있지?"

가끔 발주자 혹은 감리자가 PERT/CPM 공정표를 제출하라는 요구를 한다. 이때 놀라운 일이 벌어진다.

프로젝트가 진행되면 발주자도 감리자도 현장소장도 공무팀장도 시공팀장, 시공담당자도 모두가 공정관리에 대해 잘 알고 있다고 주장한다. 특히 공정관리자가 투입된 국내 현장에서는 이런 현상이 도두라지게 나타난다. 모두가 공정관리자에게 조언을 한다. "공정관리는 이렇게 하는거야. 공정표는 이렇게 만드는 거야" 이런 현장에서 'PERT/CPM 공정표를 제출하라는 요구'를 받게 되면 나서는 사람은 없다. PERT/CPM 공정표가 무엇이고 어떻게 만들고 운영하는지에 대해 조언하는 경우는 거의 찾기 어렵다. 그동안 공정관리에 대해 잘안다고 잘난척 하는 사람들은 어디에 있는지 찾기 어렵다는 것이다.

PERT와 CPM은 공정관리의 가장 기본 이론 중 하나다. 잘난척 하고 싶으면 공정관리에 대한 공부부터 하자.

PERT는 무엇의 약자일까? 또 대답을 못한다. PERT가 어떻게 언제 만들어 졌는가는 상식의 영역이다. PERT의 역사를 몰라도 일은 할 수 있다. PERT는 Program Evaluation and Review Technique의 약자다. 따라서 대문자로 쓰는게 맞다. CPM은 Critical Path Method의 약자이다.

이름을 알았으니 내용을 알아보자.

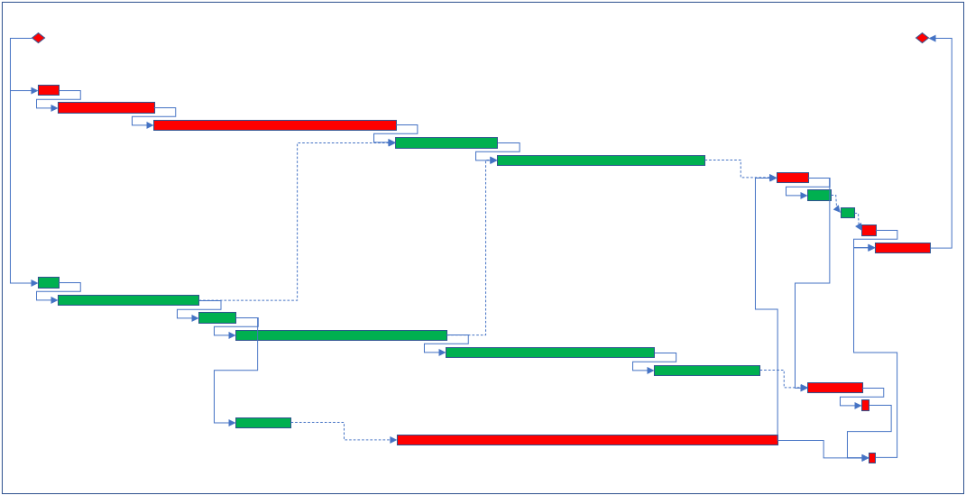

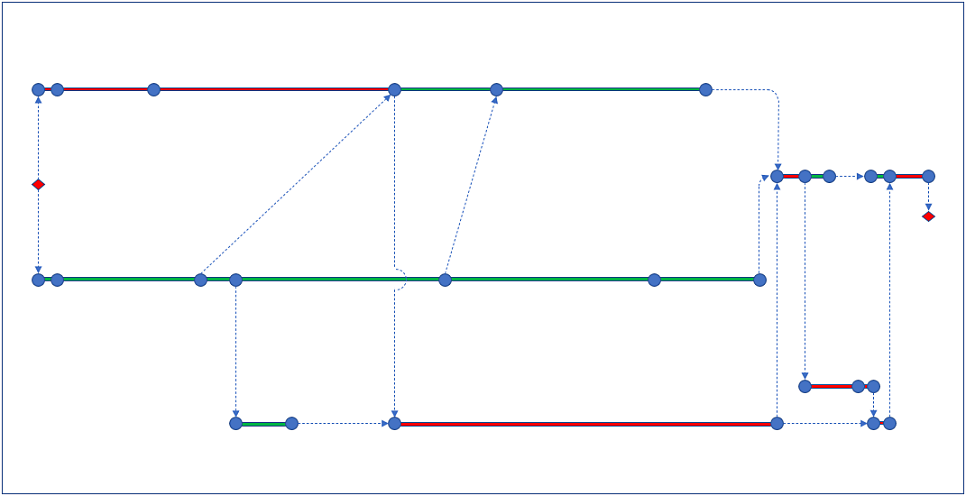

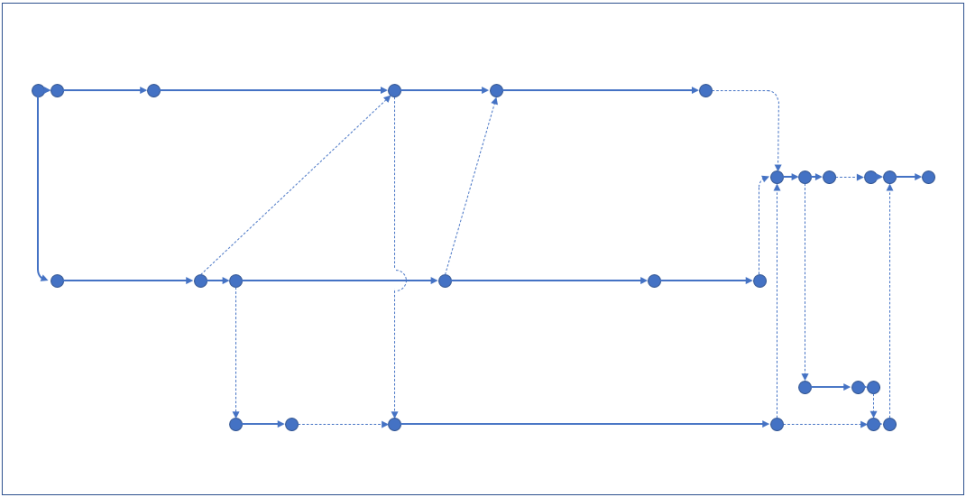

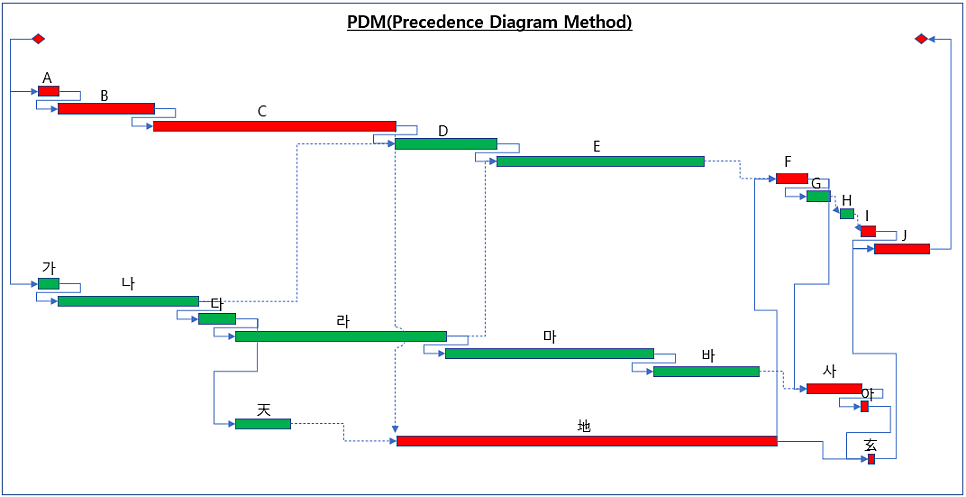

<그림1>과 <그림2>, <그림3> 중 어떤것이 PERT이고 어떤것이 CPM일까?

<그림1>과 <그림2>, <그림3> 모두가 PERT라고 할 수도 있고, CPM이라고 할 수도 있다. 그러나 아마도 "<그림2>과 <그림3>은 PERT이고 <그림1>이 CPM이다"라도 답변할 가능성이 높아보인다. 이런 판단/주장이 한국 건설업 공정관리의 대표적 오류 중 하나다. O가 있고, 화살선으로 연결되어 있으면 PERT라고 생각하고, O가 없고, Bar를 화살선으로 연결하면 CPM이라고 생각한다.

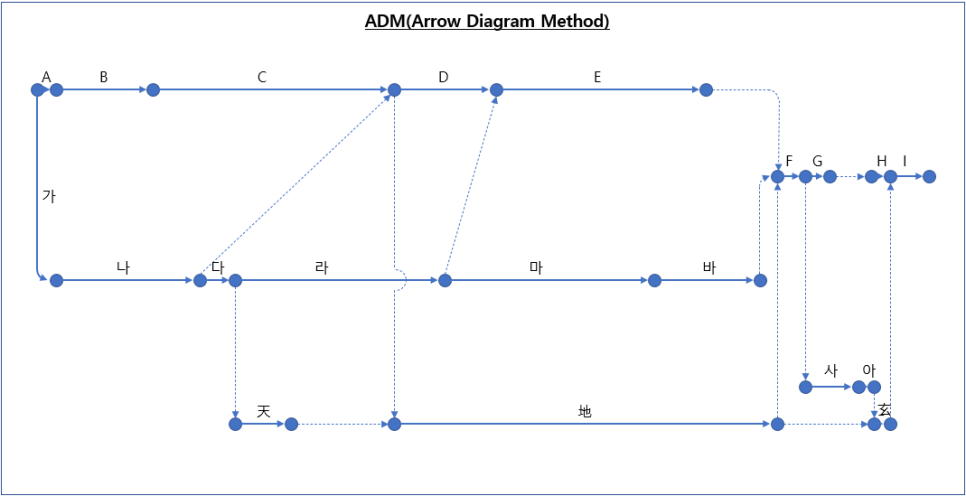

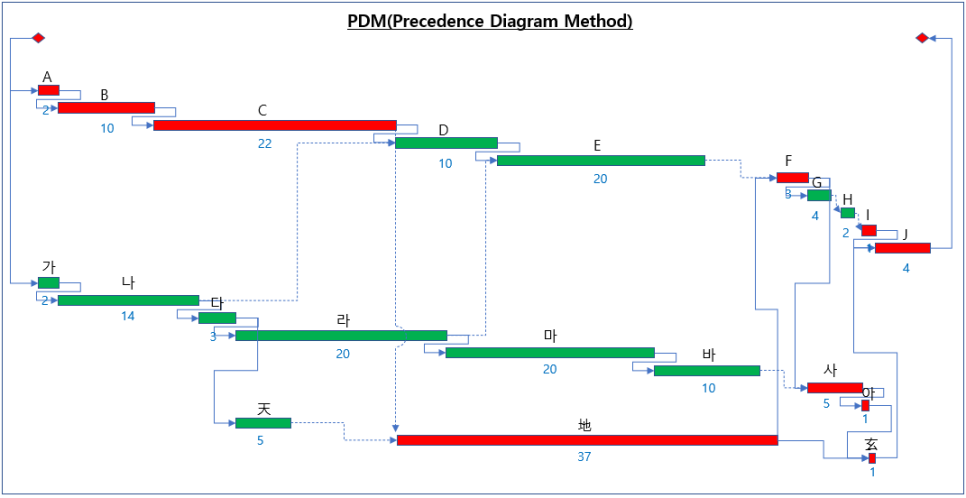

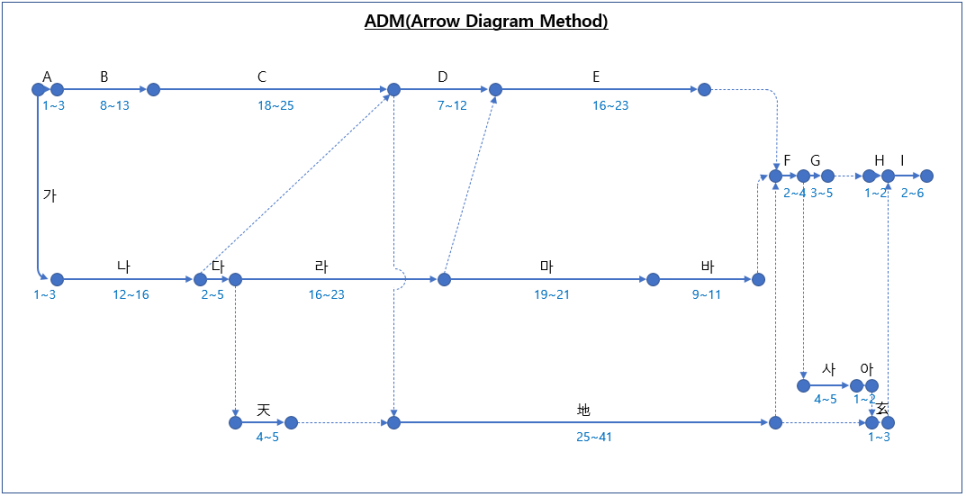

<그림1>, <그림2>, <그림3>은 PERT와 CPM을 나누는 기법의 차이가 아니라, 공정표 작성 형식의 차이이다. <그림1>은 PDM(Precedence Diagram Method)이라고 불리는 공정표 작성 형식이다. <그림2> 역시 PDM(Precedence Diagram Method)이다. 단지 Node라고 부르는 O를 추가했을 뿐이다. <그림3>은 ADM (Arrow Diagram Method)이라고 불리는 공정표 작성 형식이다. 한국 건설업에 CPM이라는 이론이 들어왔을 당시 <그림3>과 같은 ADM이 소개되었고, 꽤 오랜시간 ADM을 PERT/CPM이라고 불렀기 때문에 ADM을 PERT라고 판단/주장하는 한국 건설인들이 꽤 있는 것 같다.

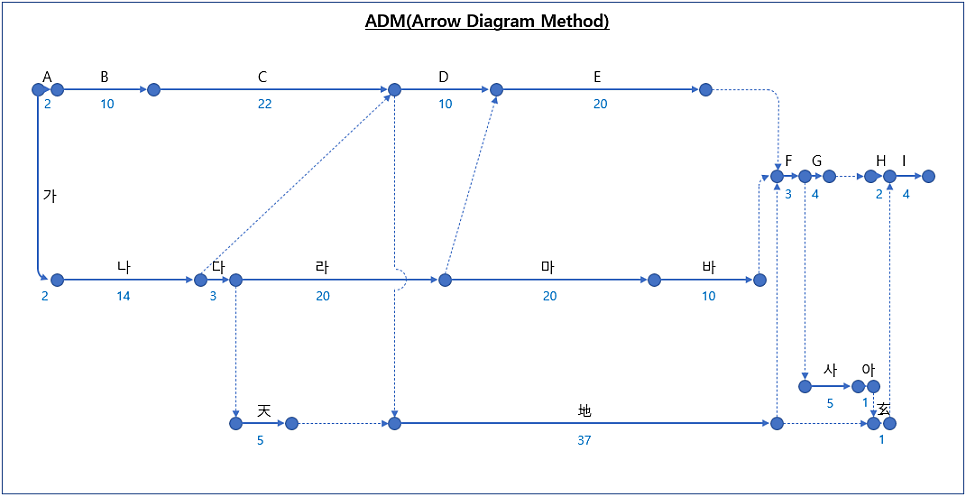

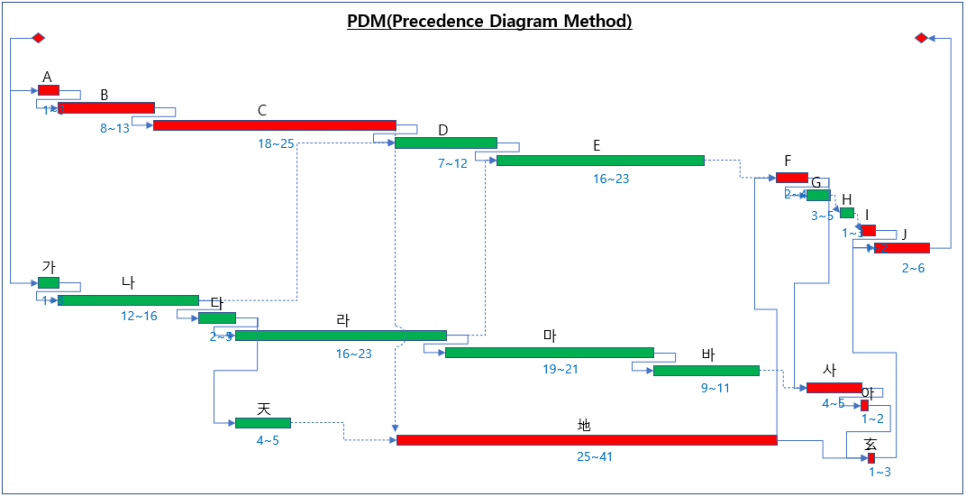

<그림3>과 <그림4> 모두가 PERT라고 할 수도 있고, CPM이라고 할 수도 있다. <그림4>는 PDM(Precedence Diagram Method)방식 중 AON(Acitivity on Node)으로 작성한 것이고, <그림5>는 ADM(Arrow Diagram Method) 방식 중 AOA(Activity on Arrow)로 작성한 것이다. 이 시점이 되면 머리가 복잡한 독자들이 있을 것이다. 분명 공정관리를 잘 알고 있다고 주장하는 분들도 이 내용은 잘 이해하지 못한다. 무슨 공정관리를 잘 아는 것일까? PERT와 CPM과 같은 공정표관리의 기본 이론도 잘 모르고, ADM, PDM과 같이 공정표의 작성 형식도 잘 모르고, AON, AOA와 같이 공정표에 Activity 이름을 표시하는 방식도 잘 모르는데 어떤 공정관리를 잘 아는 것일까? 이런 것은 공정관리를 할 때 몰라도 되는 내용일까?

즉, 위 다섯가지 그림 모두가 PERT라고 할 수도 있고, CPM이라고 할 수도 있다.

PERT와 CPM은 어떤 차이가 있을까? 먼저 CPM을 설명하겠다. PERT와 CPM은 공정표를 표현하는 형식과는 아무런 상관이 없다.

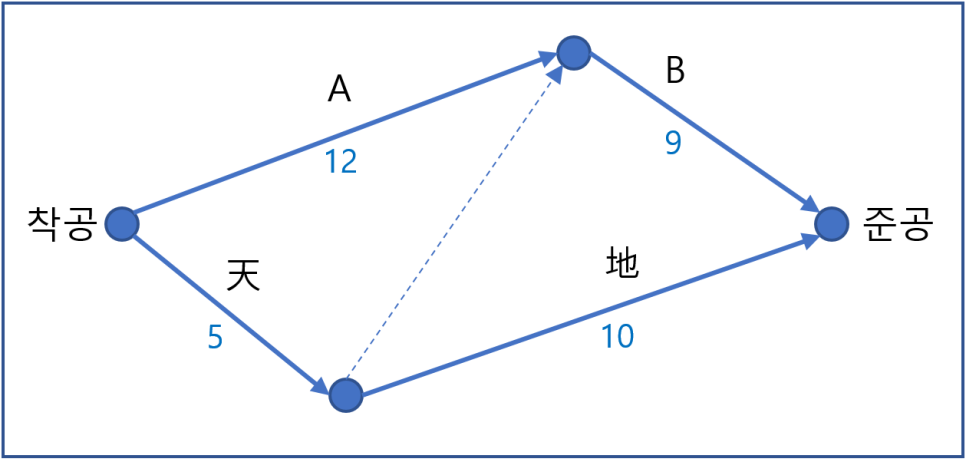

<그림6>은 PDM이고 <그림7>은 ADM이다. <그림6>과 <그림7>과 같이 각 Activity의 기간을 산정/확정한 후 공정표에 반영한다면 <그림6>과 <그림7>은 CPM이라고 부를 수 있다. CPM은 각 Activity의 기간을 확정한 후 공정표를 작성하고 운영하는 방식을 말한다.

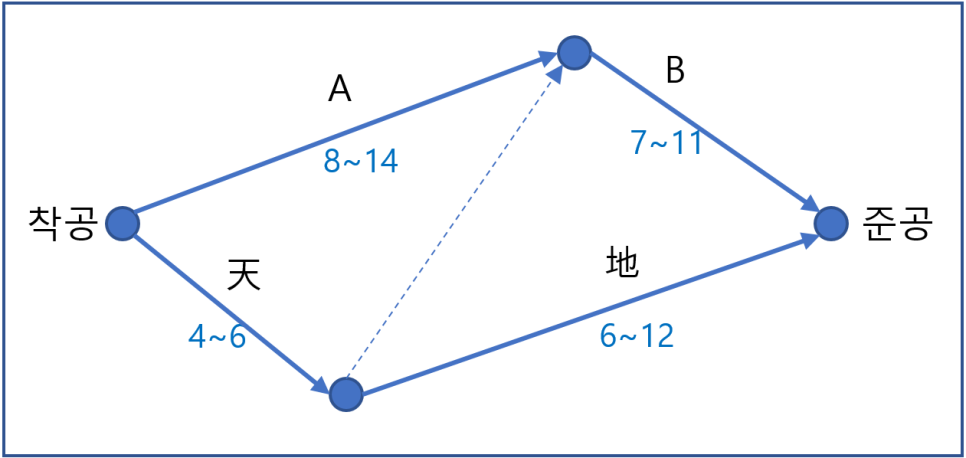

<그림8>은 PDM이고 <그림9>는 ADM이다. Activity의 기간에 변동성이 있다는 판단으로 공정관리(공정표관리)를 한다면 PERT 기법이라고 할 수 있는 것이다. Activity의 기간을 산정할 때, 과거 실적을 근거로 판단할 수도 있다. 실적을 충분히 확보하면 비관치, 최빈치, 낙관치를 얻을 수 있다. 이 값을 활용하여 계약준공일의 달성 확률과 80% 달성이 예상되는 준공일, 90% 달성이 예상되는 준공일을 산정할 수 있다. <그림8>과 <그림9>과 같이 각 Activity의 기간이 확정되지 않고 유동적인 상황으로 관리한다면 PERT라고 부를 수 있는 것이다.

<그림10>은 CPM이고, <그림11>은 PERT이다.

CPM인 <그림10>을 활용하여 공사기간을 한 번 계산해보자. 공사기간을 계산하기 위해서는 CP(Critical Path)를 찾아야 한다. <그림10>은 Activity기간이 확정되어 있으므로 Float을 계산해서 CP를 찾을 수도 있고, Longest Path를 사용해서 CP를 찾을 수도 있다. CP는 A-B경로이고, 공사기간은 12+9=21일이 된다.

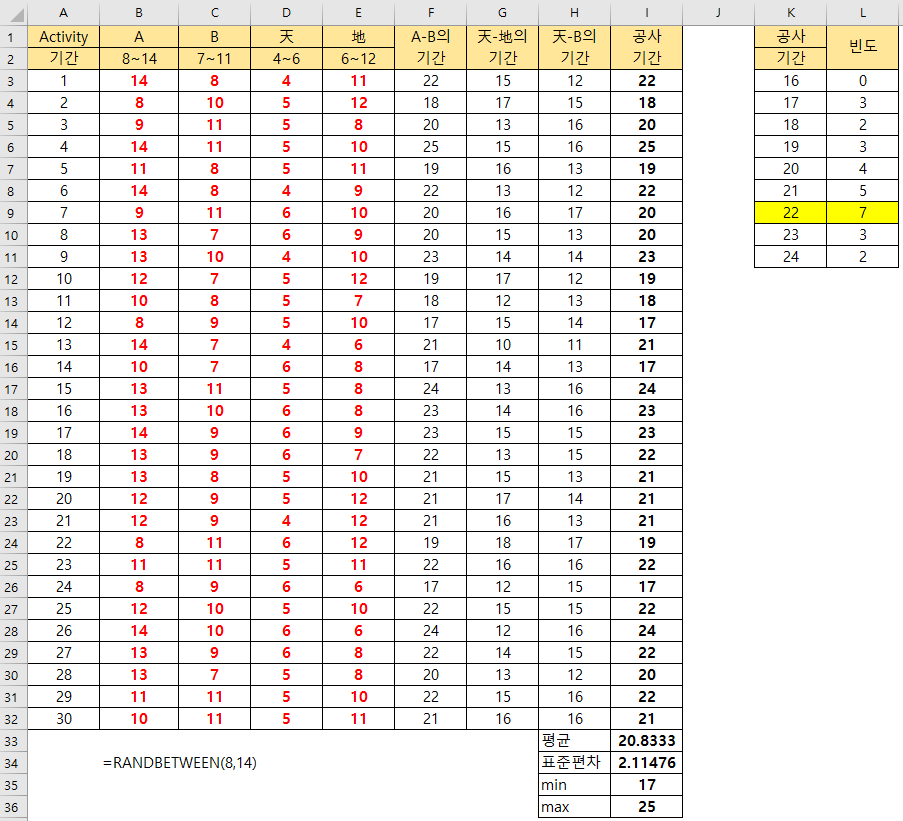

PERT인 <그림11>을 활용하여 공사기간을 한 번 계산해보자. 공사기간을 계산하기 위해서는 CP(Critical Path)를 찾아야 한다. <그림11>은 Activity기간이 확정되어 있지 않으므로 Float을 계산하기 어렵다. Longest Path도 판단하기 어렵다. Activity의 기간이 변동성이 있으므로 전체 기간도 정확하게 판단하기 어렵다. 모든 Activity가 낙관적으로 진행된다면, A-B가 CP가 되고 공사기간은 8+7=15일이 된다. 모든 Activity가 비관적으로 진행된다면, A-B가 CP가 되고 공사기간은 14+11=25일이 된다. A와 B는 낙관적으로 진행되고, 天과 地가 비관적으로 진행된다면 CP는 天-地가 되고 공사기간은 6+12=18일이 된다. 각 Activity의 기간을 각 Activity의 범위내에서 무작위로 진행된다고 가정하고 계산하는 방법을 확률론적 계산방법이다. 무작위로 진행된다고 가정하여 공사기간을 판단하기 위해서는 Excel을 활용할 수 있다. 아래 표의 빨간색 숫자는 무작위로 산정되기 때문에 할 때마다 모든 값은 바뀌게 된다.

위 사례에서 공사기간은 22일이 7번으로 가장 높은 확률로 나왔다. Excel로 하는 것이 한계가 있기 때문에 Oracle에서는 Primavera Risk Analysis라는 프로그램을 만들었고, Primavera Risk Analysis는 계약준공일 달성확률, 50% 준공일, 80% 준공일, 100% 준공일을 확인할 수 있게 해준다.

PERT와 CPM을 구분하는 것은 공정표의 작성 형식이 아니다. ADM과 PDM은 PERT도 될 수 있고, CPM도 될 수 있다. Activity를 만들고, 선후행관계를 연결하는 것은 PERT와 CPM이 동일하다. 가동률을 Calendar로 만들어서 적용하는 것도 PERT와 CPM이 동일하다. 각 Activity의 기간을 확정한 후 공정표에 반영하고 운영하면 CPM이고, 각 Activity의 기간이 변동성이 있다고 판단하고 운영하면 PERT가 되는 것이다. Primavera, MS-Project는 CPM 관리를 위한 프로그램이다. Primavera Risk Analysis(PRA)는 PERT 관리를 위한 프로그램이다.

"Activity 기간을 PERT로 산정하면, 그게 PERT 아닌가?" 라고 말하는 경우도 있다. 여기서의 PERT는 3점산정법(Three-Point Estimates)를 말한다. 3점산정법을 알아 보자. 3점산정법을 PERT라고 부르는 경우도 있기 때문에 위와 이런 오해가 생기는 것이다. PMBOK 4판과 5판에서 다음과 같이 소개하고 있다. "3점 산정(Three-Point Estimates)는 기간 산정의 불확실성과 리스크를 고려하여 활동 기간 산정치의 정확도를 높일 수 있다. 이러한 개념은 PERT(Program Evaluation and Review)에서 비롯되었다. PERT는 세가지 산정치를 사용하여 활동 기간의 개략적 범위를 정한다." PMBOK 3판과 6판에서는 이런 소개가 없다. 3점산정법이 PERT에서 유래가 되었다고 하더라도, 3점산정법을 통해 Activity 기간을 확정하고 공정표를 운영하면 CPM이 되는 것이다.

댓글

댓글 쓰기